業務委託契約書の仕様書(業務内容)の重要性を徹底解説!

最終更新日:2025年12月9日

業務委託契約書の仕様書について、詳細に解説しております。

仕様書とは?

業務委託契約書における「仕様書」とは、委託(受託)する業務の内容、手順、各工程の日程、納入する成果物の仕様、数量、機能、納期・提出日、納入場所・提出場所、業務実施場所、業務の実施条件など業務委託に関する仕様を書面等で定めるものです。

委託者指定の仕様書

業務委託契約書をリーガルチェックしていますと、委託者(発注者)が「仕様書」を指定したり、委託者から提出された仕様書に基づき業務を実施するなどと記載のあるものが多いです。

この場合、受託者(受注者)の意思が反映されませんので、そもそも業務委託契約書で実現可能な内容(受託者として実施可能な内容)ではないかもしれず、受託者として非常にリスクのある記載なのですが、実はこれが結構見逃されていて、そのまま締結することが多いです。

受託者の立場としては、委託者の指定する「仕様書」の内容が実現可能な内容なのかを確認することが重要ですし、委託者と協議をして、「ここまでは実現可能だが、これ以上は実現できない」などときっちりと委託者に伝えることが重要です。

そうしないと、受託者は債務不履行責任や損害賠償責任など重い責任を負うことになってしまいます。

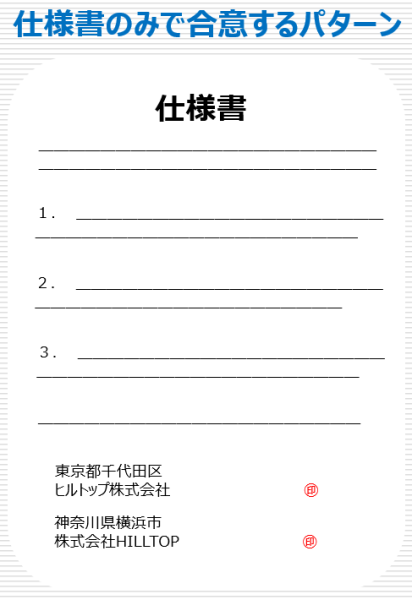

双方合意の仕様書

「仕様書」を作成する場合、契約締結の前後を問わず、必ず両者がその内容について合意したほうがいいです。ここでは、契約締結の前後に分けて解説していきます。

1.契約締結前

業務委託契約書を締結するにあたり、契約締結前にしっかりと業務の内容や納入品の詳細などを「仕様書」に定め、合意するパターンです。

業務委託契約書を締結するにあたり、契約締結前にしっかりと業務の内容や納入品の詳細などを「仕様書」に定め、合意するパターンです。

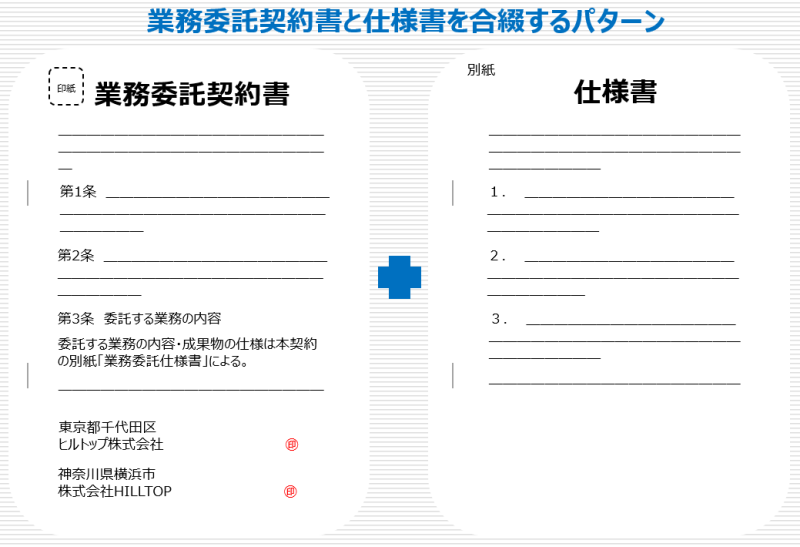

最も理想的なパターンで、業務委託契約書に合わせて綴じこむことになりますので、実質的に業務委託契約書の一部となり、証拠力も高いものとなります。

あえて、業務委託契約書の条項として、業務の内容や納入品の詳細などを記載せず、支払や損害賠償などのいわゆる法律的な契約条項と業務の内容や納入品の詳細などを混在させないことになりますので、業務委託契約書の構成のほうもわかりやすくなります。

2.契約締結後

契約締結後に、業務の内容や納入品の詳細などを双方で合意して、「仕様書」として定めるパターンです。 この場合には、双方が合意したことを証するため、「仕様書」に契約責任者のサインや押印をするか、「仕様書」を業務委託契約に添付するための覚書を締結するなどしておくことが望ましいです。

契約締結後に、業務の内容や納入品の詳細などを双方で合意して、「仕様書」として定めるパターンです。 この場合には、双方が合意したことを証するため、「仕様書」に契約責任者のサインや押印をするか、「仕様書」を業務委託契約に添付するための覚書を締結するなどしておくことが望ましいです。

気を付けなければならないのは、「仕様書」を作成しただけで、双方の押印や書面もなく、両者が変更可能な状態などで管理することです。この場合には、せっかく合意しても、結局は口約束と同じで証拠力が低いものになりますので、せっかく「仕様書」を作成しても意味のないものになる可能性があります。

●仕様書の作成や見直しはお見積り無料!

業務委託契約書に関連する仕様書などの作成や見直しは、内容を確認したうえで無料お見積りできます(最短30分)。

仕様書が最も重要?!

業務委託契約書には、損害賠償、契約の解除や守秘義務など重要な条文が多々ありますが、実は、「仕様書」(=業務や成果の仕様)が最重要と言っても過言ではありません。

それは、「仕様書」に定める業務や成果物の内容が明確にならないと、業務委託契約書のゴールが定まりませんし、業務委託契約書に必要な条文を取捨選択することができず、業務委託契約書のパターンが決まらないからです。

業務委託契約書を作成する場合には、まずは、「仕様書」(=業務や成果の仕様)をしっかり記載しましょう。

軽視される仕様書

業務委託契約書に、業務の内容や納入品の詳細などを明確に規定することが重要なのですが、実務の現場では、実にあっさり記載されてあったり、矛盾があったりと軽視されています。

業務委託契約書の契約条項は、各会社の法務担当者が熱心にチェックすることが多いですが、「仕様書」は、チェックされず、SEの方など現場の担当者止まりになっていることが多いようです。

法務担当者のチェックが少ない訳ですから、誤字脱字・重複記載等見るに堪えない「仕様書」を多く見てきました。

また、いつでも変更しやすいようにと、業務委託契約書と綴じられず、独立した「仕様書」で、双方の合意(署名や押印)のされていないものもよくあります。

これではお互いに合意したことにはなりませんので、委託者から業務や納品物を追加されたり、合意した期日や納期を早められたりして、受託者が不利を被るかもしれません。

業務委託は委託者の立場が強いことが多いですので、特に受託者として、契約事務処理が面倒だから、また、委託者の意向に従順になりすぎることのないよう、自社のリスクの負担軽減のために、しっかりと契約事務処理に向き合っていただきたいです。

なお、仕様書を業務委託契約書に合綴せず(綴じられず)に締結してしまった場合、「仕様書」も業務委託契約書の一部ですから、「仕様書」に対して、何らかの形で、双方が署名や押印をすることが重要となります。

よくあるのが、業務委託契約書(原契約)に対して、「仕様書」を業務委託契約書に添付する旨の変更契約書を締結し、変更契約書の末尾に「仕様書」を添付して効力を生じさせることが一例としてあります。

●契約書の作成をご検討の方へ

仕様書は「契約の一部」であり、契約書と同等の効力があり、非常に重要な書面です。しっかりとした仕様書が貴社をトラブルから守ってくれます。

明確な仕様書の作成のお手伝いが可能です。当事務所の契約書作成サービスページをご覧ください。

仕様が不明確だと検査に合格しない?!

業務委託契約書が請負の性質を帯びる場合には、仕様が具体的かつ明確に定められていなければ、「仕様書」に定める業務(=仕事)が完成したことにならないことが想定されます。

このようなケースでは、受託者にとって、以下のデメリットがありますので、注意が必要です。

1.契約金額を支払ってもらえません

仕様が不明確であると、受託者が成果物を納入したとしても、委託者の検査に合格したことになりませんので、仕事が完成したことにならず、契約金額を支払ってもらえないということになります。

※請負契約は仕事の完成に対して報酬が支払われるからです。

2.損害賠償責任を負うことになります

仕様が不明確であると、仕事そのものが曖昧ですから、仕事が完成しないことになります。そうすると、受託者は、委託者に対して債務不履行による損害賠償責任を負うことになってしまいます。

3.契約を解除されます

仕様が不明確であると、仕事が完成しない訳ですから、民法の原則に従って契約を解除されることになります。

なお、契約解除した場合、両当事者は、原状回復義務がありますので、支払済みの金銭や引渡済みの目的物があれば、相手に返還することになります。

このように、「仕様書」の記載が不明確ですと、受託者にとって、リスクが高いといえます。

このようなことにならないよう、しっかりとした「仕様書」を作成することが重要です。