業務委託契約書と下請法の資本金区分・禁止行為等を解説!

最終更新日:2026年1月24日

【お知らせ】

下請法は2026年1月1日より、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法(とりてきほう))」に再編され、下請取引の多くが新制度の対象となります。

最新の制度の内容や業務委託契約書で注意すべきポイントは、こちらにまとめています。

以下において、業務委託契約書と下請法について、詳細に解説しております。

●お手元の契約書が取適法4条書面に対応しているかご心配な方へ

お手元の業務委託契約書や業務委託基本契約書・注文書請書について、取適法4条書面として、

必要な記載がそろっているかの簡易チェックや取適法に対応するためのチェックサービスをご案内しています。

下請法とは

正式には、「下請代金支払遅延等防止法」といい、「親事業者」による「下請事業者」に対する優越的地位の濫用行為を規制し、「下請事業者」を保護するための法律で、独占禁止法の特別法です。

下請法には、「親事業者」と「下請事業者」に該当する「資本金区分」、「下請取引」、「親事業者の義務」、「親事業者の禁止事項」、「罰則」などが定められています。

業務委託契約は下請取引に該当することがあります!

業務委託契約では、自らが受託した業務をさらに再委託(下請)することが非常に多く、以下に解説する「下請取引」に該当すれば、下請法が適用されることになります。

下請法に定める下請取引に該当することを知らず、「親事業者」としての義務を遵守しなかったり、禁止行為を行っていたりすることが非常に多く見受けられます。

特に資本金が1,000万円を超える企業が再委託する場合、下請取引に該当しやすいので注意しましょう。

多くの業務委託基本契約書、取引基本契約書、製造請負基本契約書などを拝見してきましたが、下請法のケアがされていないものばかりでした。

下請法では、罰則も定められており、会社だけでなく、発注書面を出すべき従業員などにも罰則の適用がありますので、下請法に違反しないよう、発注書面(3条書面)の整備や下請取引記録(5条書面)の作成や保存をすることが必要です。

「下請取引」に該当しているのにもかかわらず、それに気づいてない方が多いです。

違反すると罰則もあります。

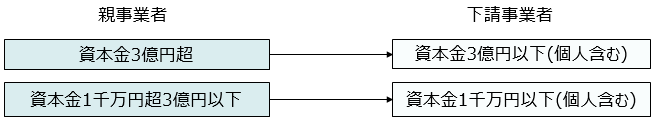

資本金区分

「下請取引」に該当するには、「親事業者」と「下請事業者」の資本金で判断されます。なお、資本金は株式会社だけに限りませんので、注意が必要です。

製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の場合

・資本金が3億円超の法人事業者が資本金3億円以下の法人事業者(個人事業主含む)に、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラムのみ)、役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理)を行う場合、それぞれ「親事業者」、「下請事業者」となります。

・資本金が1千万円超3億円以下の法人事業者が資本金1千万円以下の法人事業者(個人事業主含む)に、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラムのみ)、役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理)を行う場合、それぞれ「親事業者」、「下請事業者」となります。

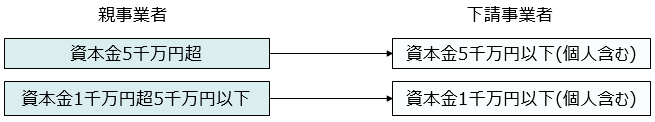

情報成果物作成委託、役務提供委託の場合

・資本金が5千万円超の法人事業者が資本金5千万円以下の法人事業者(個人事業主含む)に、情報成果物作成委託(プログラム除く)、役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理除く)を行う場合、それぞれ「親事業者」、「下請事業者」となります。

・ 資本金が1千万円超5千万円以下の法人事業者が資本金1千万円以下の法人事業者(個人事業主含む)に、情報成果物作成委託(プログラム除く)、役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理除く)を行う場合、それぞれ「親事業者」、「下請事業者」となります。

下請法の対象となる取引

下請法の対象となる取引は、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」の4つの取引について、以下の類型に該当するものを指します。業務委託契約書で言えば、再委託の関係になるものが想定されますが、自社内で使用するものの製造などを他社に再委託する場合も、「下請取引」に該当しますので、注意が必要です。

製造委託

(類型1)

物品の販売を行っている事業者が、その物品や部品などの製造を他の事業者に委託する場合

(類型2)

物品の製造を請け負っている事業者が、その物品や部品などの製造を他の事業者に委託する場合

(類型3)

物品の修理を行っている事業者が、その物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託する場合

(類型4)

自社で使用・消費する物品を社内で製造している事業者が、その物品や部品などの製造を他の事業者に委託する場合

修理委託

(類型1)

物品の修理を業として請け負っている事業者が、修理行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

(類型2)

自社で使用する物品を自社で修理している事業者が、その物品の修理行為の一部を他の事業者に委託する場合

情報成果物作成委託

(類型1)

情報成果物を業として提供している事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

(類型2)

情報成果物の作成を業として請け負っている事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

(類型3)

自社で使用する情報成果物の作成を業として行っている場合に、その作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

役務提供委託

(類型1)

役務の提供を業として行っている事業者が、その提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。

親事業者の義務

「親事業者」は、以下の義務を遵守しなければなりません。

支払期日を定める義務

「親事業者」は、「下請事業者」との合意の下に、「親事業者」が「下請事業者」の給付の内容について検査するかどうかを問わず、下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、「下請事業者」が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります(第2条の2)。

例えば、「給付をした日から45日目に支払う」などのように定めます。

発注書面交付義務(3条書面)

「親事業者」は、下請取引を発注した場合、ただちに、「下請事業者」に発注書面を交付しなければなりません(第3条)。

この発注書面を3条書面といいますが、詳細はこちらをご覧ください。

遅延利息の支払義務

「親事業者」は、下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは、「下請事業者」に対し、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、「下請事業者」が役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じ当該未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務があります(第4条の2)。

※当事者間で定めた下請代金の支払期日が納入日や役務提供日から50日目としている場合でも、延滞利息は、60日を経過した日から課されることになります。

取引記録の作成・保存義務(5条書面)

「親事業者」は、「下請事業者」に対し製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託などをした場合、給付内容、下請代金の金額など、取引に関する記録を書類(5条書類)として作成して、2年間保存することが義務付けられています(第5条)。

詳細はこちらをご覧ください。

●契約書作成をご検討の方へ

契約書を新規で作成したい場合は、当事務所の契約書作成サービスページをご覧ください。

取適法に準拠した業務委託契約書・請負契約書・運送契約書・取引基本契約書など幅広い契約書に対応しています。

親事業者の禁止行為

下請取引に該当する場合、「親事業者」は、以下の行為を禁止されています。仮に下請事業者が同意していたとしても禁止されていますので、注意が必要です。

受領拒否の禁止

「下請事業者」に責任がないのに、「親事業者」が発注した納入品等の受領を拒否すること(第4条第1項第1号)。

※正当な理由なく納期を延期することも受領拒否になります。

支払遅延の禁止

納入された日や役務が提供された日から60日以内で定めなければならない支払日までに下請代金を支払わないこと(第4条第1項第2号)。納入品等の社内検査が済んでいないことは、支払を引き延ばす理由になりません。

なお、以下のケースでも、支払遅延となります。

・自社の事務処理遅れや「下請事業者」からの請求書の提出の遅れを理由に、「下請事業者」の給付を受領してから60日を超えて下請代金を支払うこと。

・支払日が金融機関の休業日に当たったときに、「下請事業者」の同意を得ずに翌営業日に支払を順延すること。

減額の禁止

「親事業者」からの発注後、「下請事業者」に責任がないのに、発注時に定められた金額(3条書面に記載された額)から一定額を減じて支払うこと(第4条第1項第3号)。

※値引き、協賛金、歩引き等の減額の名目、方法、金額の多少を問わず、また、「下請事業者」との合意があっても、下請法違反となります。

※立場の弱い「下請事業者」は値引きを要請されるやすく、値下げを拒否しにくいことから、「下請事業者」の保護には必要な条項です。

返品の禁止

「下請事業者」に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること(第4条第1項第4号)。

※受入検査を行っていないのに不良品が見つかったとして返品することや、直ちに発見できない契約不適合であっても受領後6か月を超えて返品することは問題になります。

※「下請事業者」の給付内容が発注書面(3条書面)と異なる場合、給付に契約不適合等がある場合等にまで、返品を禁止するものではありません。

買いたたきの禁止

発注にあたり、下請代金の額を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めること(第4条第1項第5号)。

※「下請事業者」が見積書を提出した後に、「親事業者」が業務を追加したにもかかわらず、当初の契約金額のまま契約し、追加業務にかかる増額を行わない場合も買いたたきとみなされる可能性があります。

強制購入・役務の利用強制の禁止

正当な理由がないのに、「親事業者」が指定する物品、役務などを強制して購入、利用させること(第4条第1項第6号)。

※「親事業者」や「親事業者」の関連会社が取り扱う商品やサービスに限らず、「親事業者」が指定する商品等であれば対象となります。

報復措置の禁止

禁止行為に該当する行為を親事業者が行った場合に、下請事業者がその事実を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、取引数量を削減したり、取引停止などの扱いをすること(第4条第1項第7号)

有償支給原材料等の代金の早期決済の禁止

有償支給する原材料等で「下請事業者」が物品の製造等を行っている場合に、「下請事業者」に責任がないのに、その原材料等が使用された物品の下請代金の支払日より早く、支給した原材料等の対価を支払わせ、「下請事業者」の利益を不当に害すること(第4条第2項第1号)。

不当な経済上の利益の提供の要請の禁止

自社のために、「下請事業者」に現金やサービス、その他の経済上の利益を提供させ、「下請事業者」の利益を不当に害すること(第4条第2項第3号)。

不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止

「下請事業者」に責任がないのに、費用を負担せずに、発注の取消しや内容変更、やり直しをさせ、「下請事業者」の利益を不当に害することです(第4条第2項第4号)。

例えば、「下請事業者」が発注の内容に基づき開発制作している成果物に対して、「親事業者」が自らの都合で、修正や追加を要求することで、修正・追加費用がかかったにもかかわらず、その費用を支払わないこと(「下請法事業者」の負担とすること)により、「下請事業者」の利益を害することです。

※給付内容を変更した場合は,その内容を記載して保存する必要があります。

報復措置の禁止

禁止行為に該当する行為を親事業者が行った場合に、下請事業者がその事実を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、取引数量を削減したり、取引停止などの扱いをすること(第4条第1項第7号)

制裁等

「親事業者」が下請法を遵守しない場合、違反行為により、以下の制裁を受けることになります。

罰則

「親事業者」が発注書面(3条書面)交付義務、取引記録(5条書面)の作成・保存義務を遵守しなかった場合、違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処せられます(第10条)。会社も同様です(第12条)。

勧告・公表

「親事業者」が禁止行為を行った場合、「下請事業者」を保護するための必要な措置を行うよう勧告を受けます(第7条)。

また、勧告を受けますと、勧告を受けた「親事業者」の名称や勧告内容等が公正取引委員会の「下請勧告一覧」にて公表されることになります。

検査

公正取引委員会、中小企業庁長官などは、必要と認める場合、「親事業者」、「下請事業者」対する書面の検査、立ち入り検査を行います(第9条)。

サービス案内

- 契約書の作成を希望する方契約書作成サービス

- 契約書のリーガルチェックを希望する方契約書リーガルチェックサービス

- 契約書の定額チェックを希望する方契約書定額チェックサービス

業務委託基本契約書や業務委託契約書の作成や見直しができます。お見積りは最短30分完全無料です。