業務委託契約書の請負と委任(履行割合・成果報酬)違いを解説!

最終更新日:2026年2月6日

業務委託契約書における「請負」と「委任(準委任)」について、このページで徹底詳細解説しております。

CONTENTS

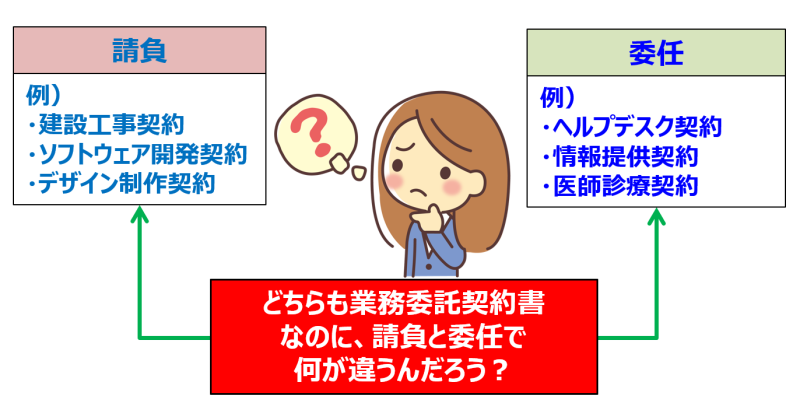

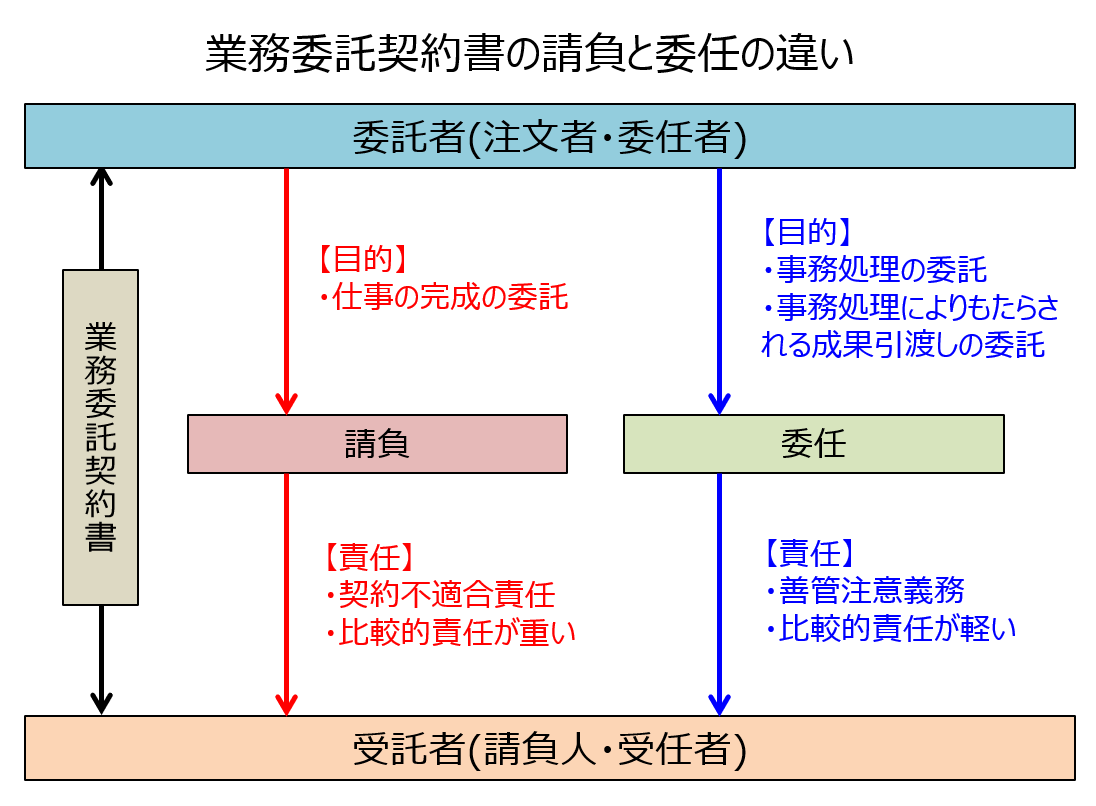

請負と委任の違い

ここで、「請負」と「委任」の何が違うかについて解説していきます。

まず、「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約のこと(民法632条)をいいます。

次に、「委任」は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを行うことを内容とする契約のこと(民法643条)をいいます。

なお、「委任」は法律行為の委託であり、法律行為以外の事務の履行を委託することを「準委任」といい、「委任」の規定が準用されますが、業務委託契約書で委託される業務は、その多くが法律行為以外の事務ですから、厳密には「準委任」となります。

ただし、このページでは、「委任」と「準委任」は、法律関係に違いはありませんので、「委任」・「準委任」をあわせて「委任」とさせていただいております。

●契約書作成をご検討の方へ

請負と委任を明確にした契約書を新規で作成したい場合は、当事務所の契約書作成サービスページをご覧ください。

業務委託基本契約書・業務請負契約書・業務委任基本契約書など幅広い契約書に対応しています。

請負のほうが重い責任を負います

「請負」と「委任」のどちらも契約相手の指揮命令を受けず、独立した立場で何かを代わりにやってもらうことというのは共通していますが、その違いは、仕事の完成責任を負うのかどうかです。

例えば、システム開発などのように、ただ業務を実施すればいいという訳ではなく、ユーザの要求する仕様に合致するシステムを開発して、納入しなければ、仕事を完成させることにはなりません。

一方、「委任」の場合は、受任者は、委任された事務の履行を、善良なる管理者の注意義務(職業や生活状況に応じて、抽象的な平均人として一般に要求される程度の注意義務)で行えば、報酬が発生しますし、仕事の完成義務を負いません(履行割合型)。

一方、「委任」の場合は、受任者は、委任された事務の履行を、善良なる管理者の注意義務(職業や生活状況に応じて、抽象的な平均人として一般に要求される程度の注意義務)で行えば、報酬が発生しますし、仕事の完成義務を負いません(履行割合型)。

例えば、患者と医師との診療契約の場合、医師は善管注意義務を負い、ベストは尽くしますが、必ず病気等の治癒に導かなければならない訳ではありません。患者としては、医師に診察してもらうという一定の事務を履行することを委任しており、病気の治癒という結果に対して報酬を払うものではありません。

また、「委任」の場合、委任事務の履行だけでなく、委任事務の履行によってもたらされた成果を引渡すことを目的とする「成果報酬型」というのも2020年の民法改正で明文化されました。

この例として、近年、ソフトウェア開発の手段の一つとして採用されることが多くなってきた「アジャイル型開発」です。

一般的に、ソフトウェア開発と言えば、前述のとおり、仕事の完成責任を負う請負契約と考えられますが、この「アジャイル型開発」は、契約締結時点で、明確な仕様を定めるのではなく、委任事務の履行として、優先順位の高い要件から開発を進め、開発と運用を繰り返し行いつつ、仕様や要件の変更に柔軟に対応していくものです。

確かに、アジャイル開発の結果、何らかの成果はもたらされますが、これは、仕事の完成責任を負うものではなく、委任事務の履行によってもたらされる成果の引渡しとなりますので、「委任」ということになります。

●請負と委任の違いを明確にするためのリーガルチェックはお見積り無料!

業務委託契約書・業務委託基本契約書は請負か委任かで責任の範囲が変わってきます。

実際の業務の内容を伺い、契約内容を拝見したうえで無料でお見積りできます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

請負の契約不適合責任

請負では、2020年4月1日の民法改正により、従来までの「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改正されました。

一方、委任では、契約不適合責任のような重い責任を負いませんので、やはり請負のほうが委任よりも重い責任を負っているということになります。

請負において、引渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない(契約不適合)ときは、委託者は、受託者に対し、履行の追完請求(履行請求)、報酬の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができます。

委託者の履行追完請求権

履行の追完については、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しがあり、原則として、委託者がいずれかの方法を請求することができますが、委託者に不相当な負担を課するのでなければ、受託者は委託者の請求した方法とは異なる方法で履行の追完請求することが認められています。

委託者の報酬減額請求権

委託者が相当の期間を定めて上記の履行の追完請求を行ったにもかかわらず、その不適合の程度に応じて、報酬の減額を請求することができます。

ただし、次の場合には、委託者は、上記の催告をすることなく、ただちに代金の減額を請求することができます。

①履行の追完が不能であるとき

②受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

③契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき

④上記①~③のほか、委託者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき

契約不適合責任期間

委託者は、契約不適合を知った時から1年以内に、その旨を受託者に通知しないときは、受託者の契約不適合責任を追及できないとしています(民法637)。

この契約不適合責任期間は、任意規定であり、民法の規定(契約不適合を知った時から1年)では、受託者の責任が長期に及びかねないことから、契約当事者が合意のうえ、「契約不適合を知った時から」でなく、「検査に合格した時から」としたり、「1年」を「6か月」とするなど短期間に修正することができます。

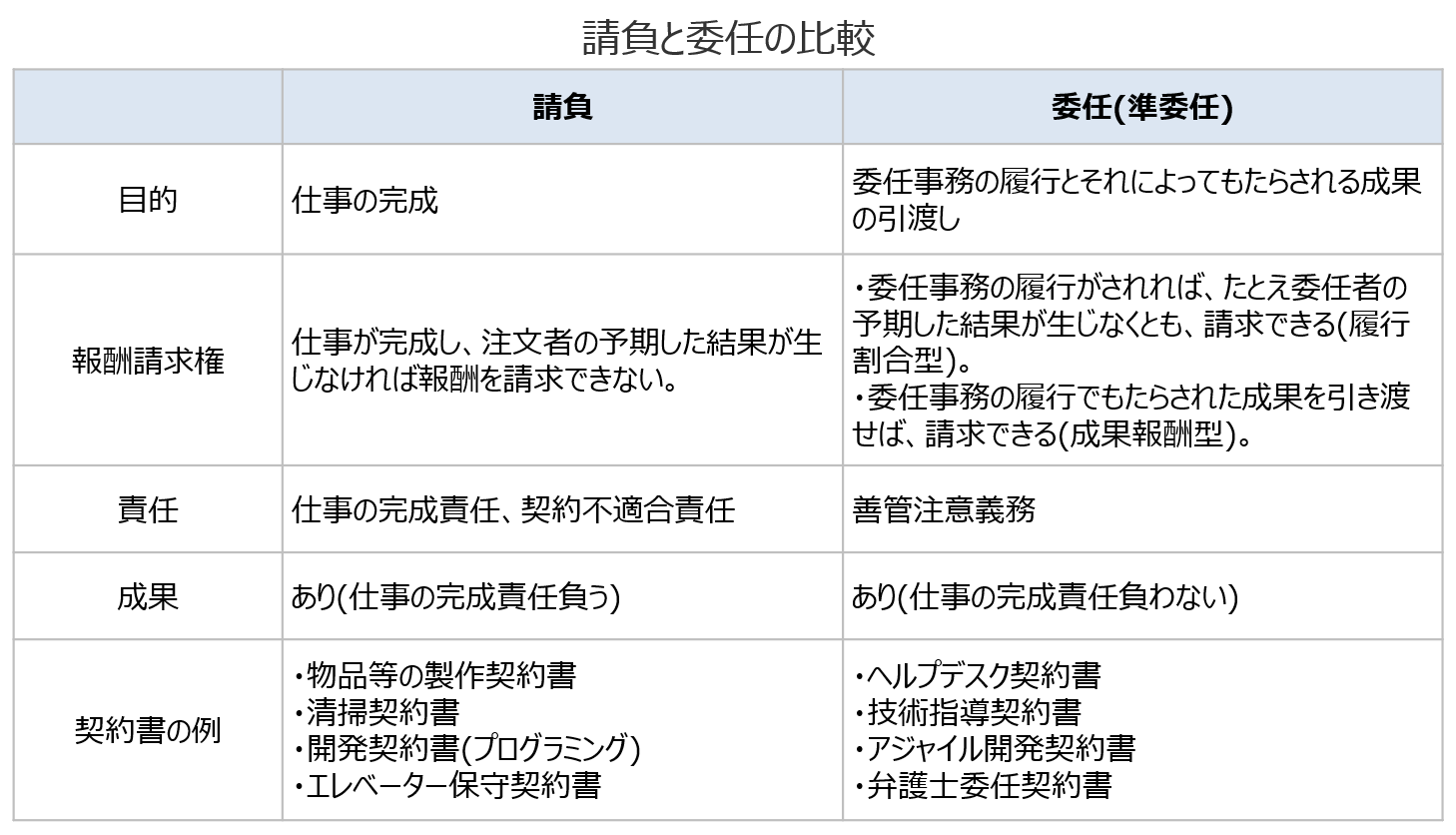

請負と委任の比較

「請負」と「委任」を比較しました。

「請負」は「成果を納入するもの」で、「委任」は、「役務を提供するもの」だと誤解している方が多くいらっしゃいます。

確かに、「成果を納入するもの」になると「請負」に該当することが多いですが、「委任」の場合でも、委託者と受託者で共同して作成する要件定義書などがこれに当たります。

また、「請負」は、仕事を完成することを目的としており、成果が目で見えにくい清掃や保守などの「役務を提供するもの」についても、「請負」に該当するものもあります。

※契約書の例については、一般的な契約書について判別したものであり、具体的には文書の記載内容により異なる場合があります。

●請負と委任の違いを明確にするためのリーガルチェックはお見積り無料!

業務委託契約書・業務委託基本契約書は請負か委任かで責任の範囲が変わってきます。

実際の業務の内容を伺い、契約内容を拝見したうえで無料でお見積りできます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

サービス案内

- 契約書の作成を希望する方契約書作成サービス

- 契約書のリーガルチェックを希望する方契約書リーガルチェックサービス

- 契約書の定額チェックを希望する方契約書定額チェックサービス

業務委託契約書とは-請負契約書と委任契約書の例

まず、「業務委託契約書」とは、発注者がある業務の実施を受注者(外部の企業や個人)に委託し、受注者がこれを承諾して、発注者と対等の立場で、しかも受注者自身の裁量と責任により、委託された業務を実施する場合に締結される契約書といえます。

「業務委託契約書」は特に法律に定められたものではなく、その法的性質は、主に、民法の「請負」か「委任」のいずれか、又はこれらの混在したものとなりますが、実態が「労働契約」や「労働者派遣契約」に該当すると違法となることもありますので、注意が必要です。

実際に、業務の内容が詳細に定められていないケースが非常に多く、「請負」か「委任」かを判断することが難しい「業務委託契約書」が数多く存在することも事実です。

また、「業務委託契約書」は、仕事の完成責任を負う「請負契約」である「業務請負契約書」と区別するため、一定の業務の遂行を目的とした「委任契約」として、「業務委託契約書」や「委託契約書」と呼ばれることもありますが、「業務委託契約書」や「委託契約書」というタイトルでも、その内容が「請負契約」であるものも数多くあり、その区別はやはり不明確です。

それでは、具体的に「請負契約書」や「委任契約書」にはそれぞれどのようなものが該当するのかみていきましょう。

●契約書作成をご検討の方へ

請負と委任を明確にした契約書を新規で作成したい場合は、当事務所の契約書作成サービスページをご覧ください。

業務委託基本契約書・業務請負契約書・業務委任基本契約書など幅広い契約書に対応しています。

請負契約書の例

「請負契約書」の例は以下のとおりです。

「請負契約書」ではあるものの、実務では、「業務委託契約書」として締結されることが非常に多いですが、以下の契約書は「業務委託契約書」というタイトルで締結しても差し支えありません。

また、「業務委託⁼業務委任」と区別して、「業務請負契約書」と呼ばれることも多いです。

- ソフトウェア開発契約書(プログラミング)

- システム構築契約書

- ホームページ制作契約書

- デザイン制作契約書

- エレベーター保守契約書

- コンサルティング契約書(仕事の完成責任を負う成果あり)

- 顧問契約書(仕事の完成責任を負う成果あり)

- 清掃契約書

- 警備契約書

※一般的な契約書について判別したものであり、具体的には文書の記載内容により異なる場合があります。

※請負契約と委任契約の違いの詳細な解説については、「請負と委任の違い」で行っております。

委任契約書の例

「委任契約書」の例は以下のとおりです。

「委任契約書」ではあるものの、実務では、「業務委託契約書」として締結されることが非常に多いです。

また、「業務請負」と区別して、委任という意味で「委託契約書」又は「業務委任契約書」と呼ばれることも多いです。

- ソフトウェア開発契約書(要件定義)

- コンサルティング契約書(仕事の完成責任を負う成果なし)

- 顧問契約書(仕事の完成責任を負う成果なし)

- ヘルプデスク契約書

- 技術指導契約書

- 臨床検査契約書

- 情報提供契約書

- ホテル運営契約書

- 理容契約書

- 美容契約書

- マッサージ契約書

- リラクゼーション契約書

※一般的な契約書について判別したものであり、具体的には文書の記載内容により異なる場合があります。

※請負契約と委任契約の違いの詳細な解説については、「請負と委任の違い」で行っております。

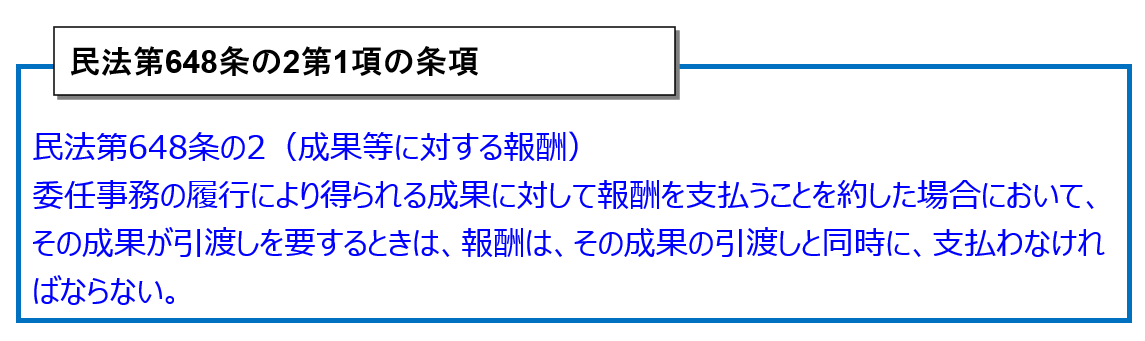

委任の履行割合型と成果報酬型

委任(準委任)については、報酬の点から、「履行割合型」と「成果報酬型」とに分けることができます。

従来から規定のある「履行割合型」に加えて、2020年民法改正で、「成果報酬型」が条項として追加されました(民法第648条の2第1項)。

まずは、「成果報酬型」を理解するうえで、以下の条項が非常に重要なものとなります。

上記のとおり、この「成果報酬型」については、「委任事務の履行により得られる成果」とありますので、成果の前提として、仕事の完成責任を負わない「委任事務の履行」であることが前提となります。

そのため、仕事の完成責任を負う業務(システム構築やデザイン制作など)については、やはり請負契約と解するのが相当であると考えます。

次に、「履行割合型」と「成果報酬型」について、それぞれ解説いたします。

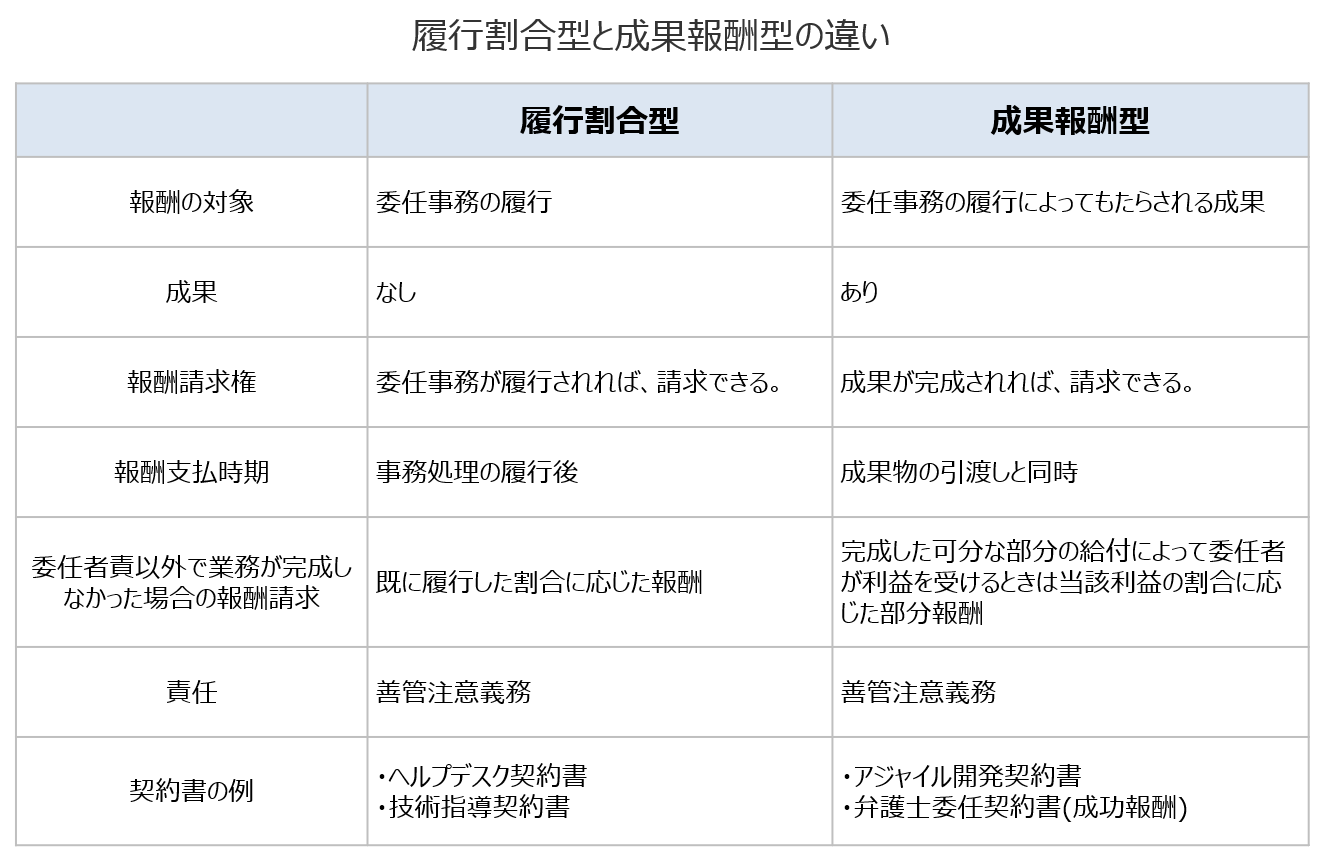

履行割合型

「履行割合型」とは、「委任事務の履行」に対して報酬が支払われるものです。

例えば、ある会社からヘルプデスク業務を受託し、毎月定額の報酬を受領できるような契約がこれに該当します。

受任者である会社は、善管注意義務をもって、委任事務の履行を行っていればよいということになります。

そのため、受任者は、成果が出なくても、履行割合型の報酬について、委任事務の履行が終了すれば、委任者に報酬の支払を請求できます(民法第648条第2項)。

また、受任者は、委任者の責任以外で業務が完成しなかった場合や途中終了の場合については、既に履行した割合に応じて報酬の支払を請求できます(民法第648条第3項)。

成果報酬型

「成果報酬型」とは、「委任事務の履行により得られる成果」に対して報酬が支払われるものです。

例えば、行政書士が建設業の許可申請代行業務を受託し、無事に都道府県知事の許可が下りた場合、成功報酬を受け取れるような契約がこれに該当します。

行政書士が受託する建設業の許可申請代行業務は、「委任事務の履行」といえますから、この許可申請代行業務の履行により得られる許可は「委任事務の履行により得られる成果」といえます。

「成果報酬型」の報酬については、成果が引き渡されるのと同時に支払われます(民法第648条の2第1項) 。

また、受任者は、委任者の責任以外で業務が完成しなかった場合や途中終了の場合については、完成した可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは当該利益の割合に応じた部分の報酬の支払を委任者に請求することができます(民法第634条、民法第648条の2第2項)。

●契約書作成をご検討の方へ

請負と委任を明確にした契約書を新規で作成したい場合は、当事務所の契約書作成サービスページをご覧ください。

業務委託基本契約書・業務請負契約書・業務委任基本契約書など幅広い契約書に対応しています。

履行割合型と成果報酬型の違い

「履行割合型」と「成果報酬型」についてそれぞれ解説しましたが、違いを以下にまとめてみました。ご参考にしてください。

請負か委任か区別がつかない方へ

「請負」と「委任」のどちら区別がつかない場合、前述のとおり、その違いは、仕事の完成義務を負うのかどうかです。

まずは、これをしっかりと意識しましょう。

ただ、「請負」か「委任」かを判断するのは、慣れていなければ難しいですし、慣れていても難しいケースがあります。

業務委託契約書を作成するうえで、一番最初にとりかかることは、業務内容を洗い出したうえで、「請負」か「委任」かどちらかを把握することです。

これができないと、業務委託契約書にどのような条文を構成すべきかが定まりませんので、業務委託契約書作成やリーガルチェックが開始できないということになります。

実際に、クライアントの方から、業務内容が「委任」と聞いたのに、業務委託契約書の条文は「請負」の性質で構成されているものも多く存在します。

もしかしたら、委託者から受託した業務が「委任」であり、責任が「請負」より軽いにもかかわらず、「請負」としてしまうことで、自らが過度な責任を負ってしまい、自らにリスクの高い契約書で契約しているかもしれません。

逆に、受託者に委託する業務が「請負」なのに、「委任」としてしまい、受託者に必要な責任を負ってもらえない業務委託契約書となってしまうかもしれません。

しかも、「請負」であれば、「第2号文書(請負に関する契約書)」や「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に該当し、印紙税もかかりますので、不要な収入印紙を貼付している可能性もあります。

そのため、「請負」か「委任」を判断することは重要です。

※委任でも販売の委任や委託であれば、「第7号文書」になることがあります。

※請負または委任にかかわらず、「無体財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権)の譲渡」について規定がある場合、「第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)」に該当することがあります。

委託(発注)する業務や受託(受注)する業務が「請負」か「委任」か判断できない方は、「業務委託契約書の専門家」であるヒルトップにおまかせください。

貴社の業務内容をしっかりと整理して、「請負」か「委任」かを判断し、貴社にとって、最適な業務委託契約書を作成いたします。

もしかしたら、印紙税もお安くできるかもしれません。

●請負と委任の違いを明確にするためのリーガルチェックはお見積り無料!

業務委託契約書・業務委託基本契約書は請負か委任かで責任の範囲が変わってきます。

実際の業務の内容を伺い、契約内容を拝見したうえで無料でお見積りできます。

まずはお気軽にお問い合わせください。