業務委託契約書における取適法(2026年1月施行)を詳細解説!

最終更新日:2026年1月23日

業務委託契約書は、2026年1月から施行された 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法(とりてきほう))」に定める対象取引に該当する場合があります。

ここでは、業務委託契約書と取適法の関係について、特に重要となるポイントを詳細に解説しております。

取適法(とりてきほう)とは

取適法は、正式には、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、略称として「中小受託取引適正化法」といいます。

従来の「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が再編されたもので、上流の事業者(発注者)が下流の事業者(受注者)に不当に不利な取引条件を押し付けることを防止し、取引の公正化を図る法律です。

独占禁止法の特別法であり、監督は公正取引委員会と中小企業庁(業務分野によって関係省庁が補助的役割を担う)が行うこととされています。

取適法には、主に以下の事項が定められています。

- ・委託事業者・中小受託事業者の区分(第2条)

- ・対象となる取引の範囲(第2条)

- ・発注時の義務(第4条)

- ・支払に関する義務(第3条、第5条)

- ・禁止事項(第5条)

- ・勧告・罰則(第10条、第14条)

業務委託契約書は取適法の対象となることがあります!

業務委託契約書は、取適法(2026年1月施行)の対象となるケースが多くあります。

業務委託契約書では、自社が受託した業務の全部または一部を、さらに外部の事業者に再委託するケースが非常に多く見られます。

この再委託の関係が、取適法が定める「対象取引」(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託)に該当する場合、発注者・受託者双方に取適法が適用されます。

ところが実務では、取適法の対象に該当しているにもかかわらず、発注者が取適法上の義務を履行していない、または禁止行為に該当する行為を行っているケースが非常に多いのです。

特に、以下のような取引関係では、取適法の適用範囲に該当しやすいため、十分な注意が必要です。

・資本金の額が大きい企業(大企業・中堅企業)→資本金の額が小さい企業やフリーランス

・従業員数の多い企業(大企業・中堅企業)→従業員数の少ない企業やフリーランス

・委託者→受託者→さらに外注

当事務所では、数多くの業務委託契約書・取引基本契約書を拝見してきましたが、取適法(下請法含む)の視点がまったく盛り込まれていない契約書が非常に多く、2026年施行後はさらなるトラブルや違反リスクの増加が懸念されます。

さらに、取適法では罰則も設けられており、以下のどちらも処罰対象となります。

・法人

・発注業務を実際に行った担当者(従業員・代理人等)

このため、業務委託契約書の作成・見直しにあたっては、取適法の義務や禁止行為を正しく理解し、契約書や発注実務に正確に反映させることが極めて重要となります。

取適法の対象となる取引

取適法の対象となる取引は、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」、「特定運送委託」の5つの取引について、以下の類型に該当するものを指します。業務委託契約書でいえば、主に、再委託の関係になるものが想定されますが、自社内で使用するものの製造などを他社に委託する場合も、取適法の対象取引に該当しますので、注意が必要です。

①製造委託

(類型1)

物品の販売を行っている事業者が、その物品、部品、専らそれらの製造に用いる金型、木型、治具などの製造を他の事業者に委託する場合

(類型2)

物品の製造を請け負っている事業者が、その物品、部品、専らそれらの製造に用いる金型、木型、治具などの製造を他の事業者に委託する場合

(類型3)

物品の修理を行っている事業者が、その物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託する場合

(類型4)

自社で使用・消費する物品を社内で製造している事業者が、その物品、部品、専らそれらの製造に用いる金型、木型、治具などの製造を他の事業者に委託する場合

②修理委託

(類型1)

物品の修理を業として請け負っている事業者が、修理行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

(類型2)

自社で使用する物品を自社で修理している事業者が、その物品の修理行為の一部を他の事業者に委託する場合

③情報成果物作成委託

(類型1)

情報成果物を業として提供している事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

(類型2)

情報成果物の作成を請け負っている事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

(類型3)

自社で使用する情報成果物の作成を自社で作成している事業者が、その作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

④役務提供委託

(類型1)

役務の提供を業として行っている事業者が、その提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

⑤特定運送委託

(類型1)

物品の販売を行っている事業者が、その物品の販売先(当該販売先が指定する者を含む)に対する運送の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

(類型2)

物品の製造を請け負っている事業者が、その物品の製造の発注者(当該発注者が指定する者を含む)に対する運送の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

(類型3)

物品の修理を業として請け負っている事業者が、その物品の修理の発注者(当該発注者が指定する者を含む)に対する運送の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

(類型4)

情報成果物の作成を請け負っている事業者が、当該情報成果物が記載されるなどした物品の作成の発注者(当該発注者が指定する者を含む)に対する運送の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

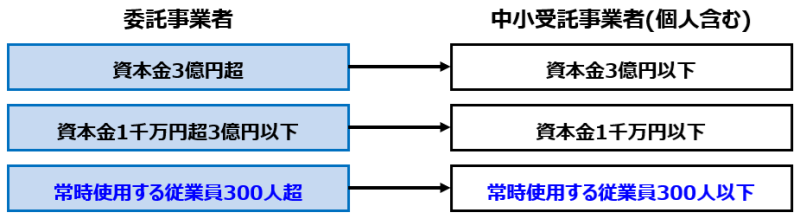

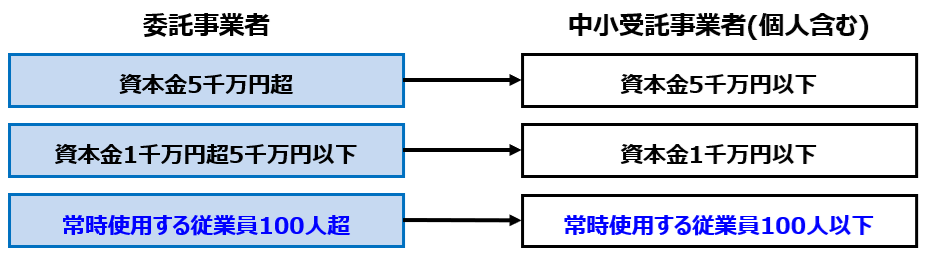

資本金区分と従業員区分

取適法の対象取引に該当するには、「委託事業者」と「中小受託事業者」の資本金で判断されます。なお、資本金は株式会社だけに限りませんので、注意が必要です。

製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託の場合

・資本金が3億円超の法人事業者が資本金3億円以下の法人事業者(個人事業主含む)に、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラム作成のみ)、役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管、情報処理)、特定運送委託を行う場合、それぞれ「委託事業者」、「中小受託事業者」となります。

・資本金が1千万円超3億円以下の法人事業者が資本金1千万円以下の法人事業者(個人事業主含む)に、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラム作成のみ)、役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理)、特定運送委託を行う場合、それぞれ「委託事業者」、「中小受託事業者」となります。

・従業員の数が300人超の法人事業者が従業員の数が300人以下の法人事業者(個人事業主含む)に、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラム作成のみ)、役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理)、特定運送委託を行う場合、それぞれ「委託事業者」、「中小受託事業者」となります。

情報成果物作成委託、役務提供委託の場合

・資本金が5千万円超の法人事業者が資本金5千万円以下の法人事業者(個人事業主含む)に、情報成果物作成委託(プログラム作成除く)、役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理除く)を行う場合、それぞれ「委託事業者」、「中小受託事業者」となります。

・ 資本金が1千万円超5千万円以下の法人事業者が資本金1千万円以下の法人事業者(個人事業主含む)に、情報成果物作成委託(プログラム除く)、役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理除く)を行う場合、それぞれ「委託事業者」、「中小受託事業者」となります。

・従業員の数が100人超の法人事業者が従業員の数が100人以下の法人事業者(個人事業主含む)に、情報成果物作成委託(プログラム除く)、役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理除く)を行う場合、それぞれ「委託事業者」、「中小受託事業者」となります。

●お手元の契約書が取適法4条書面に対応しているかご心配な方へ

お手元の業務委託契約書や業務委託基本契約書・注文書請書について、取適法4条書面として、

必要な記載がそろっているかの簡易チェックや取適法に対応するためのチェックサービスをご案内しています。

委託事業者の義務

「委託事業者」は、以下の義務を遵守しなければなりません。

支払期日を定める義務

「委託事業者」は、代金の支払日を必ず定める必要があります。

この支払日は、以下のいずれかを基準にして、以下の基準日から60日以内の、できるだけ短い期間内で定める必要があります。

①物品を受け取った日(製造委託・修理委託など)

②役務の提供日(役務提供委託の場合)

たとえば、以下のような記載で、事前に支払期日を明確に決めておく必要があります。

①納品日から45日目に支払う。

②役務提供日から30日目に支払う。

なお、検査の有無に関係なく、また、検査が完了していな場合でも、支払期日を遅らせることはできません。

発注内容等を明示する義務

「委託事業者」は、発注を行うにあたり、給付の内容・代金の額・支払方法などの発注内容について、書面または電子メール等の電磁的方法で明示する義務があります。

なお、「委託事業者」が電磁的方法で明示を行う場合、「中小受託事業者」からの承諾は不要です。

「委託事業者」は、発注内容の明示について、以下のいずれかで行うことができ、どちらの方法にするかは委託事業者が選択できます。

・書面(紙)

・電磁的方法(メール、PDF、システム通知など)

「委託事業者」は、発注内容を電磁的方法で明示した場合でも、「中小受託事業者」から書面の交付を求められたときは、「中小受託事業者」から書面による交付を希望されたときは、遅滞なく書面を交付する義務があります。

ただし、「中小受託事業者」の保護に支障がないと認められる場合には、必ずしも書面交付を行う必要はありません。

遅延利息の支払義務

「委託事業者」は、製造委託等代金をその支払期日までに支払わなかったときは、「中小受託事業者」に対し、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、「中小受託事業者」が役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じこの未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務があります。

※当事者間で定めた製造委託等代金の支払期日が納入日や役務提供日から50日目としている場合でも、延滞利息は、60日を経過した日から課されることになります。

また、委託事業者は、中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、発注時に合意した製造委託等代金の額を減じた場合、起算日から実際に減じた額の支払った日までの期間について、減じた額に対して遅延利息を支払う義務があります。この場合に生じる遅延利息の起算日は、減額を行った日または中小受託事業者から給付を受領した日から起算して60日を経過した日のいずれか遅い日となります。なお、この遅延利息は、民法、商法や当事者間で合意して決めた利率に優先して適用され、当事者間でこの遅延利息と異なる約定利率(6%)を定めていたとしても、この約定利率は適用されません。

取引記録の作成・保存義務

「委託事業者」は、「中小受託事業者」に対し製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託などをして、該当する取引が完了した場合、給付内容、製造委託等代金の金額など、取引に関する記録を書類または電磁的記録で作成して、2年間保存することが義務付けられています。

●お手元の契約書が取適法4条書面に対応しているかご心配な方へ

お手元の業務委託契約書や業務委託基本契約書・注文書請書について、取適法4条書面として、

必要な記載がそろっているかの簡易チェックや取適法に対応するためのチェックサービスをご案内しています。

委託事業者の禁止行為

取適法の対象取引に該当する場合、「委託事業者」は、以下の行為を禁止されています。仮に「中小受託事業者」が同意していたとしても、委託者に違法性の認識がなくても違反となりますので、注意が必要です。

受領拒否の禁止

「中小受託事業者」に責任がないのに、「委託事業者」が発注した納入品等の受領を拒否すること(第5条第1項第1号)。

※正当な理由なく納期を延期することも受領拒否になります。

支払遅延の禁止

納入された日や役務が提供された日から60日以内で定められている支払日までに製造委託等代金を支払わないこと(第5条第1項第2号)。

納入品等の社内検査が済んでいないことは、支払を引き延ばす理由になりません。

なお、以下のケースでも、支払遅延となります。

・自社の事務処理遅れや「中小受託事業者」からの請求書の提出の遅れを理由に、「中小受託事業者」の給付を受領してから60日を超えて製造委託等代金を支払うこと。

・支払日が金融機関の休業日に当たったときに、「中小受託事業者」の同意を得ずに翌営業日に支払を順延すること。

また、手形を交付すること、電子記録債権や一括決済方式について、支払期日までに製造委託等代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難であることも支払遅延に該当します。

減額の禁止

「委託事業者」からの発注後、「中小受託事業者」に責任がないのに、発注時に定められた金額から一定額を減じて支払うこと(第5条第1項第3号)。

※値引き、協賛金、歩引き等の減額の名目、方法、金額の多少を問わず、また、「中小受託事業者」との合意があっても、取適法違反となります。

※立場の弱い「中小受託事業者」は値引きを要請されやすく、値下げを拒否しにくいことから、「中小受託事業者」の保護には必要な条項です。

返品の禁止

「中小受託事業者」に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること(第5条第1項第4号)。

※受入検査を行っていないのに不良品が見つかったとして返品することや、直ちに発見できない契約不適合であっても受領後6か月を超えて返品することは問題になります。

※発注内容と異なるものが納品された場合、不良品など契約不適合がある場合にまで、返品を禁止するものではありません。

買いたたきの禁止

発注にあたり、製造委託等代金の額を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めること(第5条第1項第5号)。

※「中小受託事業者」が見積書を提出した後に、「委託事業者」が業務を追加したにもかかわらず、当初の契約金額のまま契約し、追加業務にかかる増額を行わない場合も買いたたきとみなされる可能性があります。

強制購入・役務の利用強制の禁止

正当な理由がないのに、「委託事業者」が指定する物品、役務などを強制して購入、利用させること(第5条第1項第6号)。

※「委託事業者」や「委託事業者の関連会社」が取り扱う商品やサービスに限らず、「委託事業者」が指定する商品等であれば対象となります。

報復措置の禁止

禁止行為に該当する行為を「委託事業者」が行った場合に、「中小受託事業者」がその事実を公正取引委員会や中小企業庁または事業所管省庁に知らせたことを理由に、取引数量を削減したり、取引停止などの扱いをすること(第5条第1項第7号)

有償支給原材料等の代金の早期決済の禁止

有償支給する原材料等で「中小受託事業者」が物品の製造等を行っている場合に、「中小受託事業者」に責任がないのに、その原材料等が使用された物品の製造委託等代金の支払日より早く、支給した原材料等の対価を支払わせ、「中小受託事業者」の利益を不当に害すること(第5条第2項第1号)。

不当な経済上の利益の提供の要請の禁止

自己のために、「中小受託事業者」に現金やサービス、その他の経済上の利益を提供させ、「中小受託事業者」の利益を不当に害すること(第5条第2項第2号)。

不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止

「中小受託事業者」に責任がないのに、費用を負担せずに、発注の取消しや内容変更、やり直しをさせ、「中小受託事業者」の利益を不当に害することです(第5条第2項第3号)。

例えば、「中小受託事業者」が発注の内容に基づき開発制作している成果物に対して、「委託事業者」が自らの都合で、修正や追加を要求することで、修正・追加費用がかかったにもかかわらず、その費用を支払わないこと(「中小受託事業者」の負担とすること)により、「中小受託事業者」の利益を害することです。

※給付内容を変更した場合は,その内容を記載して保存する必要があります。

協議に応じない一方的な代金決定

「中小受託事業者」から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に製造委託等代金を決定すること。(第5条第2項第4号)

例えば、「中小受託事業者」から原材料価格が20%上がったため、単価の見直しをお願いされても、従来どおりでおねがいしますと協議に応じないようなことです。

協議せずに従来の価格を押し付けているため違反となります。

※契約書を新規で作成したい場合は、当事務所の契約書作成サービスページをご案内しています。

制裁等

「委託事業者」が取適法を遵守しない場合、違反行為により、以下の制裁を受けることになります。

罰則

違反行為をした委託事業者の代表者・代理人・使用人その他従業者は、以下のいずれかに該当する場合、50万円以下の罰金に処せられます。また、法人にも両罰規定が適用され、同額の罰金が科されます。

①明示すべき事項(発注内容)を明示しなかった場合(第4条第1項)

②受託側から求められたにもかかわらず、書面を交付しなかった場合(第4条第2項)

③書類または電磁的記録を作成しなかった場合、書類または電磁的記録を保存しなかった場合、虚偽の書類・電磁的記録を作成した場合(第7条)

勧告・公表

「委託事業者」が 禁止事項(第5条) に該当する行為を行った場合、監督機関である公正取引委員会または中小企業庁長官 は、「中小受託事業者」の保護のために必要な措置を講ずるよう、委託事業者に対して「勧告」(第10条1項)を行います。

勧告を行った場合は、勧告を受けた委託事業者の名称や違反行為の内容等が公正取引委員会の「取適法勧告一覧」等に公表されます(第10条2項)。

これは、「委託事業者」にとって、社会的信用の低下につながるという重大なリスクを伴う措置です。

報告及び検査

公正取引委員会及び中小企業庁長官は、必要と認めた場合、委託事業者・中小受託事業者に対して、取引内容を確認するため、以下の調査を行うことができます。

①報告を求める

取引に関する報告を求めることができます。

例えば、以下の内容の報告が考えられます。

・契約内容

・発注内容・支払状況

・第7条の取引記録(書面・電磁的記録)

・その他、法令遵守状況の確認に必要な事項

②立入検査を行う

担当職員が事務所や事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができます。

例えば、以下の書類や物件が考えられます。

・契約書

・発注書・請書

・取引記録(書面・電子データ)

・会計資料

・メール、チャット、電子発注システムのデータ など

なお、本条違反に対しては罰則があり、以下のいずれかに該当する場合、違反者に対して50万円以下の罰金(法人にも両罰規定) が科されます(第15条)。

・報告を提出しなかった場合

・虚偽の報告をした場合

・検査を拒否し、妨害したり、忌避した場合

まとめ

業務委託契約書における取適法について、以下のとおりまとめました。

- 取適法は、一定の対象取引に該当する場合に、「委託事業者」と「中小受託事業者」との取引について適用される法律です。

- 取適法の適用対象かどうかは、取引内容に加えて、「委託事業者」および「中小受託事業者」の資本金区分や従業員数の区分により判断されます。

- 「委託事業者」には、支払期日を定める義務、発注書面(4条書面)の明示義務、遅延利息の支払義務、取引記録の作成保存義務が課されています。

- 「委託事業者」には、受領拒否、減額、返品、買いたたきなど、「中小受託事業者」に不利益となる一定の行為が禁止行為として定められています。

- 委託事業者が義務や禁止行為に違反した場合には、「委託事業者」だけでなく、担当者個人も含めて罰則の対象となる可能性があります。

よくあるご質問

業務委託契約書における取適法に関して、お客様から多く寄せられるご質問をまとめました。

- 支払期日を定めていなかった場合、どのような問題がありますか?

- 支払期日を定めないこと自体が取適法違反となり、さらに支払が遅れた場合には、遅延利息の支払義務が生じるなど、委託事業者にとって罰則を受けるばかりか、公正取引委員会等から勧告・公表を受ける可能性があります。

- 委託事業者には、4条書面交付義務以外にも義務はありますか?

- はい。取適法では4条書面の明示義務以外にも、支払期日を定めて代金を支払う義務、支払遅延が生じた場合の遅延利息の支払義務、取引記録を作成・保存する義務が定められています。

- 取適法4条書面に準拠しているか確認してもらえますか?

- 対象契約書を確認して、取適法4条書面に求められる内容を具備しているか洗い出し、全体的かつ網羅的に確認するリーガルチェックサービスがあります。まずは業務委託契約書の取適法対応リーガルチェックをわかりやすく解説!をご確認ください。

- 契約書の確認が定期的に発生する場合は、どうすればよいですか?

- 取適法に基づく業務委託基本契約書や注文書・請書など、契約書の確認が継続的に発生する場合には、定額制でリーガルチェックを行う契約書定額チェックサービスをご案内しています。

サービス案内

- 契約書の作成を希望する方契約書作成サービス

- 契約書のリーガルチェックを希望する方契約書リーガルチェックサービス

- 契約書の定額チェックを希望する方契約書定額チェックサービス